Sulla porta d'ingresso compare un terzetto composto da una giovane mamma, un bambino e una femminuccia. Giovanni Luisè li conosce, dunque li saluta, mentre la madre gli chiede: «che nuova parola ha pensato per i miei bambini?».

Di questi tempi accade di vedere bambini, perfino già nel passeggino, ingrugniti a spippolare su telefonini e tablet, estemporanee “tate elettroniche” degli anni 2000. Per fortuna, di recente ho avuto il privilegio di assistere a una scena che ha sortito l’effetto rivitalizzante di un cardiotonico. Pochi giorni fa sono da Giovanni Luisè, libraio antiquario ed editore, innamorato della propria attività e con una palese, peraltro dichiarata, passione per il Risorgimento e la figura di Giuseppe Mazzini. Eloquente l’immagine, logo e nome della libreria, che domina la porta d’ingresso.

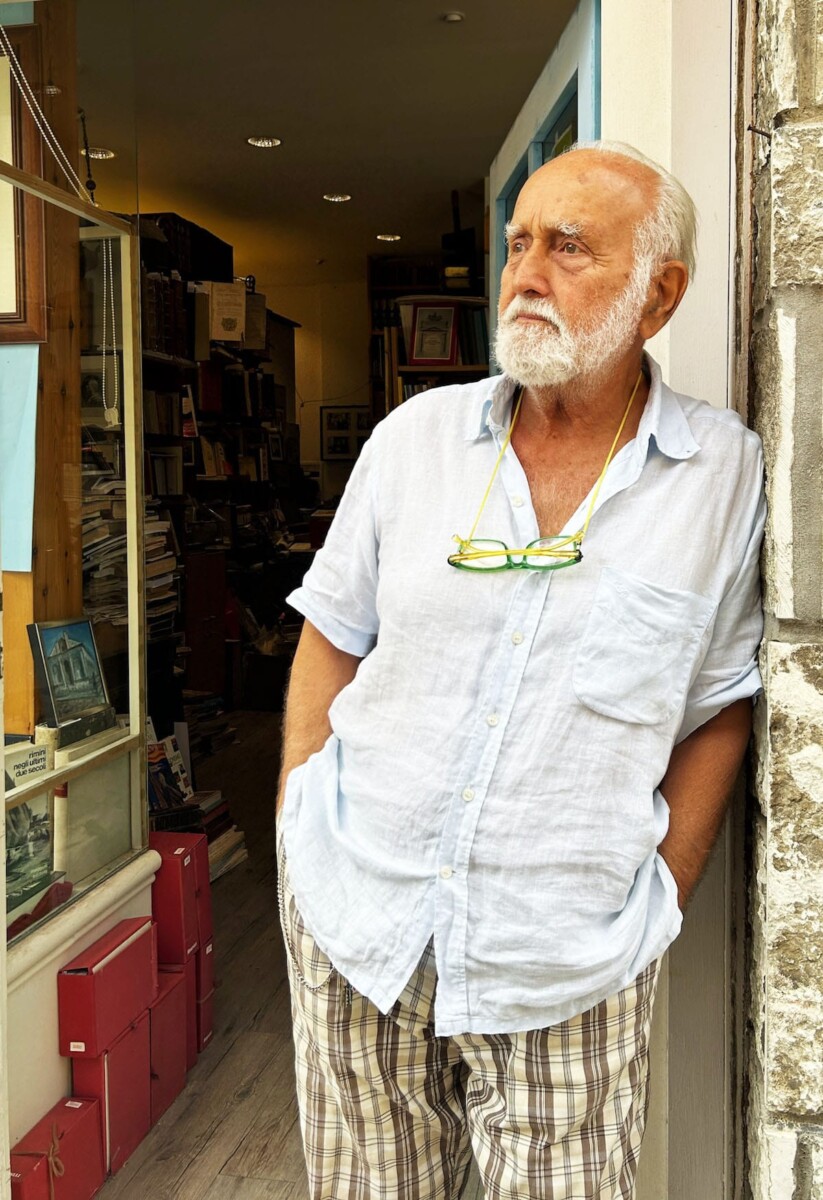

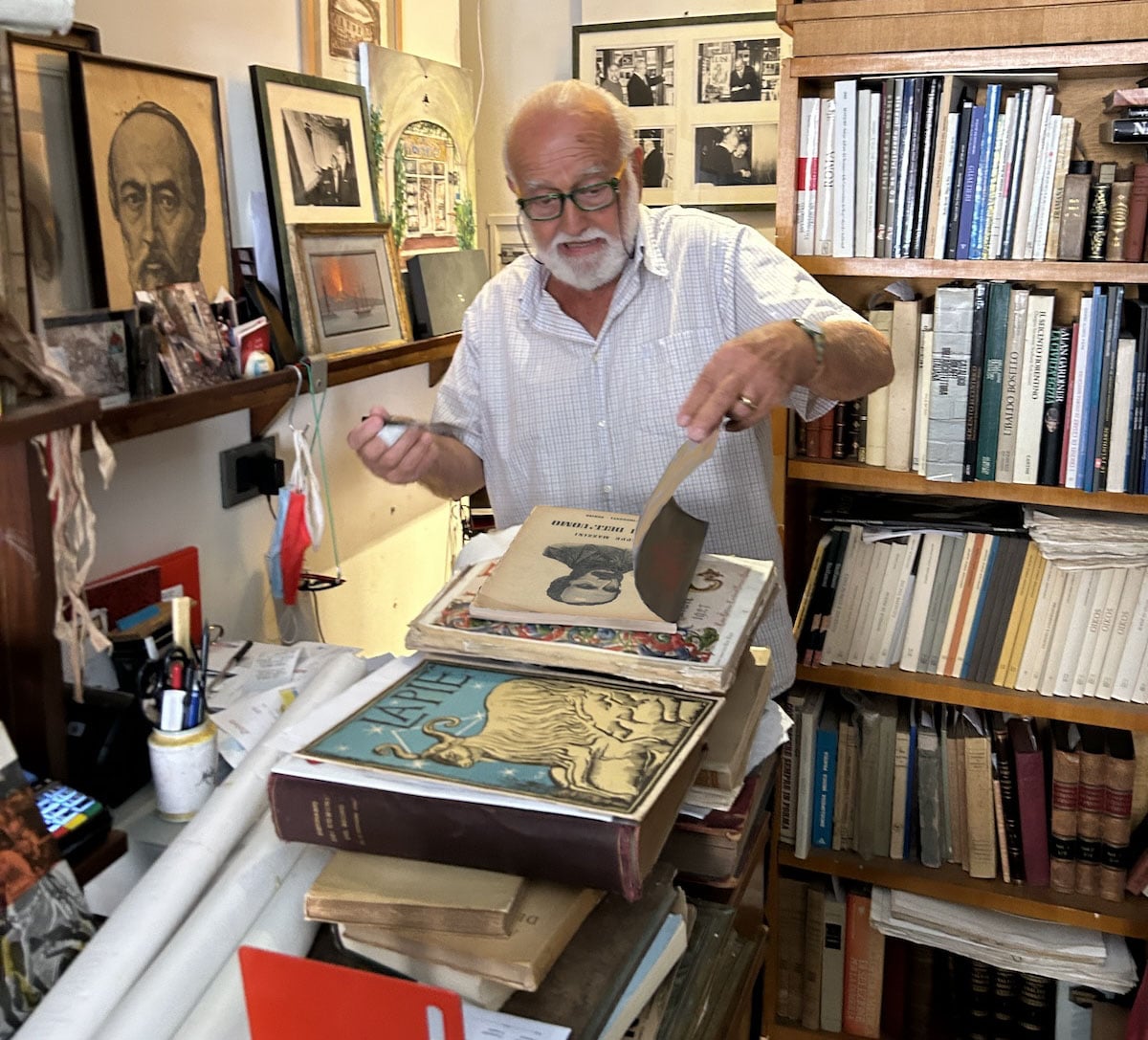

Oltre ad essere un autorevole esperto di libri antichi, Luisè è un conversatore arguto, quindi piacevole da ascoltare. È possibile vederlo, di tanto in tanto, ostentare la barba fuori dall’uscio per farla rivaleggiare in candore con la pietra d’Istria del Tempio Malatestiano. La sua bottega antiquaria infatti è là, quasi compiaciuta, nell’assorbire la distensiva atmosfera rinascimentale di via Leon Battista Alberti. L’editore trascorre molte ore della giornata tra pile di tomi antichi e moderni. Mi ha confidato che ogni tanto, nell’austero silenzio intriso della cultura che emana da sotto le copertine dei volumi, gli capita di avvertire un frusciare sinistro. È la protesta (quasi) silenziosa, sostiene, delle ultime pagine dei libri, quelle raramente lette che ospitano note, appendici, indici. Quindi i libri sono vivi. Hanno un loro odore particolare e una propria personalità. Vanno capiti, ma soprattutto diffusi e naturalmente, letti. Mentre chiedo a Luisè se abbia una certa pubblicazione che sto cercando, ecco che si materializza il “cardiotonico”.

Oltre ad essere un autorevole esperto di libri antichi, Luisè è un conversatore arguto, quindi piacevole da ascoltare. È possibile vederlo, di tanto in tanto, ostentare la barba fuori dall’uscio per farla rivaleggiare in candore con la pietra d’Istria del Tempio Malatestiano. La sua bottega antiquaria infatti è là, quasi compiaciuta, nell’assorbire la distensiva atmosfera rinascimentale di via Leon Battista Alberti. L’editore trascorre molte ore della giornata tra pile di tomi antichi e moderni. Mi ha confidato che ogni tanto, nell’austero silenzio intriso della cultura che emana da sotto le copertine dei volumi, gli capita di avvertire un frusciare sinistro. È la protesta (quasi) silenziosa, sostiene, delle ultime pagine dei libri, quelle raramente lette che ospitano note, appendici, indici. Quindi i libri sono vivi. Hanno un loro odore particolare e una propria personalità. Vanno capiti, ma soprattutto diffusi e naturalmente, letti. Mentre chiedo a Luisè se abbia una certa pubblicazione che sto cercando, ecco che si materializza il “cardiotonico”.

Sulla porta d’ingresso compare un terzetto composto da una giovane mamma, un bambino di circa 8/9 anni e una femminuccia, forse di 5. Giovanni li conosce, dunque li saluta strizzando entrambi gli occhi, come fanno i gatti, mentre la madre gli chiede: «signor Luisè, che nuova parola ha pensato per i miei bambini?». Il libraio nota la mia espressione interdetta, per cui spiega a mio beneficio che «quando passa in centro per commissioni, la signora si ferma da me per avere consigli su quali pubblicazioni siano più adatte a loro e una nuova parola da suggerire ai due figli perché acquisiscano nuovi vocaboli. Ormai è un rito che ripetiamo entrambi e molto volentieri, per i suoi bambini». Quel giorno, la parola nuova dell’antiquario è “deduzione”. Prima di uscire di casa, mentre mi radevo avevo ascoltato una trasmissione su RaiPlay in cui Pier Paolo Pasolini in un passo di “Ragazzi di vita” (Garzanti, 1955) descrive alcuni bambini “coi zinalini”. Dunque, mi permetto di proporre a mia volta una parola: “zinale”. Credo che dalle nostre parti il termine si adoperi perlopiù in dialetto e generalmente in modo accrescitivo, “zinalon”, come mi è capitato di sentire più di una volta. A quel punto, l’editore osserva che il dialetto è una vera e propria lingua che non va trascurata e anzi, nota che andrebbe conservata con riguardo e rispetto. È stato giocoforza, finire per parlare di “Rò e Bunì”.

Giovanni Luisè.

Questi due nomi convenzionali, nel nostro territorio si danno ai buoi aggiogati, per un preciso motivo.

A tal proposito, nel riquadro dedicato (in fondo), il lettore può trovare interessanti spiegazioni a cura di Oreste Delucca, ricercatore e studioso di storia locale. Tra una chiacchiera e l’altra, si fa tardi, la mamma con i figli ringrazia e si congeda. Là per là manco di tempismo e non le chiedo un futuro incontro per farmi raccontare meglio quale segreta formula abbiano usato, lei e il marito, per iniziare alla lettura i loro bambini. Me ne rammarico. È trascorso più di un mese, da quel giorno e che io sappia, i tre non si sono più visti. Ho anche pensato di essere piombato in un episodio della serie americana andata in onda anche in Italia dagli anni ’60 al 2015, “Ai confini della realtà” e che l’incontro sia stato dovuto al mio immaginifico ingresso in un’altra dimensione. Più concretamente, Giovanni è sicuro che prima o poi i tre ritorneranno a trovarlo. Certamente accadrà, ma nel frattempo volevo ugualmente riferire del rassicurante contatto avuto e se in futuro potrò parlare con quella brava mamma, le farò le domande che non le ho posto quella mattina. Comunque sia, ora ho una certezza: non esistono solo giovani digitatori compulsivi. Penso che il merito vada attribuito a genitori che senza forzarli, ma toccando i tasti giusti della loro curiosità, sono capaci di indirizzare l’interesse dei figli verso l’odore della cellulosa e della lignina anziché a quello della plastica e dei minerali delle cosiddette “terre rare”. Senza considerare poi che grazie al loro illuminato comportamento genitoriale, non corrono il pericolo di consegnare alla società giovani nomofobici (dal neologismo britannico “no-mobile-phobia”, paura di rimanere senza telefonino) rammolliti nel cervello e nell’anima. Sono l’ultimo che possa permettersi di fare predicozzi a chichessìa, nonostante ciò, visto che sono incappato in qualcosa di molto positivo, non vedo motivi per non scriverlo. Speriamo solo che molti genitori facciano di tutto per far comprendere ai figli quanto sia importante frequentare biblioteche (la Gambalunga ha spazi e iniziative dedicate ai ragazzi) e librerie.

E se per avventura, una fosse quella di Giovanni Luisè, perché rinunciare di vedere una barba bianca come la pietra d’Istria, allargarsi intorno a un sorriso?

COMMENTI